【队活动】峥嵘十七年 风云五万里——红领巾寻访新安旅行团历史纪念馆

编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

为引导广大少先队员铭记中国人民反抗日本军国主义侵略的艰苦卓绝的斗争,缅怀在中国人民抗日战争中英勇献身的英烈和所有为中国人民抗日战争作出贡献的人们,弘扬爱国主义精神,激励少先队员们珍惜今日幸福生活,传承红色基因,听党话、跟党走,增强做中国人的志气、骨气和底气,江苏少先队与江苏少先队队刊《少年号角》组织全省少先队员开展了《红领巾寻访伟大的抗战精神》寻访活动。

在辅导员带领下,少先队员们寻访抗战遗址,参观纪念馆,采访抗战老兵和他们的亲属,走访抗战历史研究专家,祭奠烈士陵园,运用AI技术开展抗战历史的研究……

今日推介淮安少先队员红领巾寻访新安旅行团历史纪念馆的活动,激励我们:铭记历史,缅怀先烈;传承红色基因,争做时代新人。

寻访背景

新安旅行团是我国著名的抗日儿童团体。1935年10月10日,在陶行知先生的热切鼓励下,在校长汪达之的带领下,新安小学的学生组成了一个革命团体——新安旅行团,首批团员十四人,在蒙蒙细雨中告别乡亲出发了……在其后的十七年间,新安旅行团不怕艰苦,足迹遍及大半个中国,唤醒民众,宣传抗战,以文艺为武器,唤起民众抗日救亡,宣传党的主张,展现了爱国奋进的精神风貌。时至今日,新安旅行团的光荣传统依然熠熠闪光,具有深远的时代价值。

2021年“六一”国际儿童节前夕,习近平总书记回信勉励江苏省淮安市新安小学的少先队员。总书记在信中指出:“当年,在党的关怀和领导下,‘新安旅行团’不怕艰苦,足迹遍及大半个中国,以文艺为武器,唤起民众抗日救亡,宣传党的主张,展现了爱国奋进的精神风貌。”总书记殷切希望少先队员“结合自身成长实际学好党史,以英雄模范人物为榜样,从小坚定听党话、跟党走的决心,刻苦学习,树立理想,砥砺品格,增长本领,努力实现德智体美劳全面发展。”

为纪念抗日战争胜利80周年,学习伟大的抗战精神,感受不畏强暴、血战到底的英雄气概,培养天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,树立百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,激励少先队员为强国建设、民族复兴伟业时刻准备着,淮安市新区实验小学辅导员组织少先队员前往新安旅行团历史纪念馆,寻访新旅足迹,传承红色基因。

寻访纪实

新学校里走出的“旅行团”

在前往新安旅行团历史纪念馆寻访前,辅导员首先组织队员们开展了“追寻新旅足迹,传承红色基因”主题队会。

辅导员向队员们介绍了新安小学的历史。在那个苦难的岁月,广大乡村儿童求学无门,著名教育家陶行知怀揣着改变乡村教育现状的宏大理想,1929年在淮安创办了新安小学。这所学校就像在黑暗中点亮的一盏明灯,给莲花街及附近的失学贫苦儿童带来了希望。学校招收的全是附近的失学贫苦儿童,秉持着教育公平的理念,让他们全部免费入学,还免去了饭钱和住宿费用。

然而,微薄的校产收入根本无法支撑学校的正常运转。校舍年久失修,一到雨天,教室就会漏雨,师生们只能一边用盆接水,一边坚持上课;教学用具极度匮乏,孩子们只能几个人合用一支铅笔,一张纸要反复使用到几乎看不清字迹。教职工们“捧着一颗心来,不带半根草去”,工资少得可怜,常常难以维持基本生活,但他们为了孩子们的未来,依然坚守岗位。

1935年,在民族危亡的关键时刻,校长汪达之提出组建新安旅行团,以修学旅行的形式宣传抗日救亡。这个想法得到了陶行知先生的支持,但筹备过程却困难重重。

首先是资金问题。购买宣传设备需要一大笔钱,学校根本拿不出。汪达之四处奔走,向社会各界寻求帮助,却屡屡碰壁。很多人不理解一群孩子能在抗日救亡中起到什么作用,不愿意出资支持。最后,还是陶行知先生把预备安葬母亲的500元捐献出来,才解决了燃眉之急。

其次是人员组织问题。虽然学校里有不少孩子愿意加入旅行团,但他们的家长却顾虑重重。一方面担心孩子年纪小,出去会吃苦受累,甚至遭遇危险;另一方面,家里的农活还需要孩子帮忙,孩子一走,家里的生计会受到影响。汪达之带领老师们一家一家地去做思想工作,向家长们讲述抗日救亡的重要性,以及旅行团对孩子成长的意义,经过不懈努力,才说服了一部分家长。

还有宣传设备的筹措。当时时局动荡,购买电影放映机、汽油发电机等设备并不容易,不仅要找到合适的卖家,还要防止设备在运输过程中损坏。为了借到《一·二八淞沪抗战纪实》《民族痛史》等进步影片及《义勇军进行曲》等唱片和扩音机、幻灯机等,汪达之跑遍了淮安及周边城市,四处托关系、找门路。

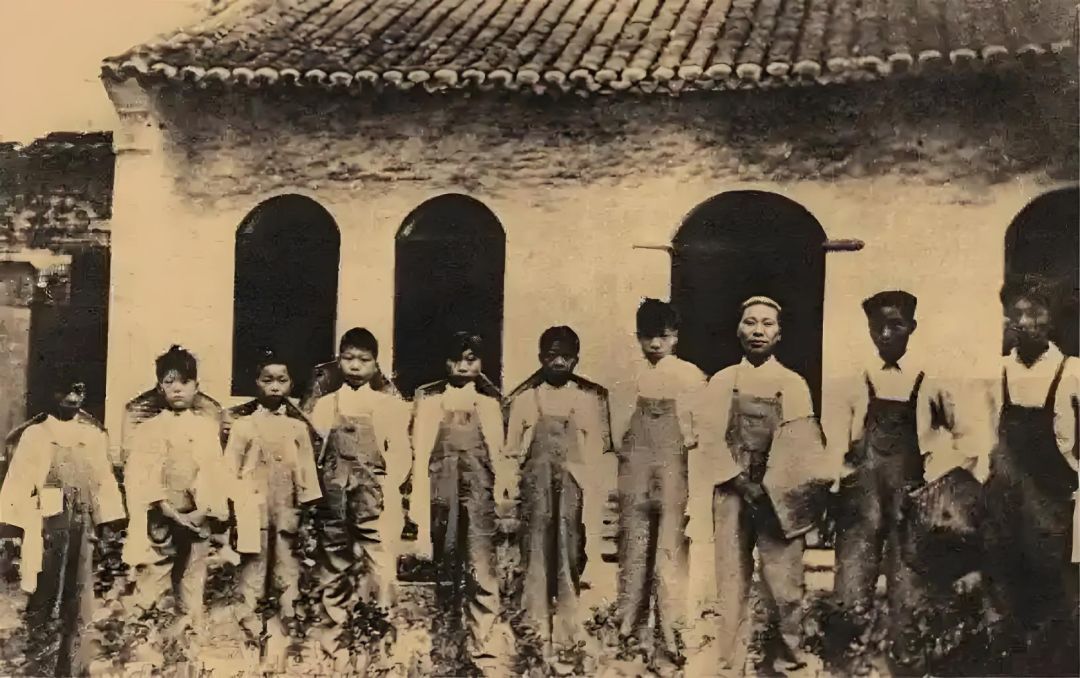

即便面临着如此多的困难,1935年10月10日,在顾问汪达之的率领下,新安旅行团的14名团员,年龄最大的20岁,最小的只有12岁,他们身穿工装裤,打着三角团旗,毅然决然地踏上了宣传抗日救亡的征途。他们带着坚定的信念,从淮安出发,用自己的行动为抗日救亡事业添砖加瓦。

(新安旅行团离淮安前,部分团员在校园留影。)

听着辅导员的讲述,队员们热血沸腾,他们做好准备,前往新安旅行团历史纪念馆,了解伟大的抗战精神,寻找那些经历过时代锻造的英雄模范人物。

一群小好汉,讨饭也要去宣传

纪念馆的展柜中,陈列着珍贵的历史图片和实物。队员们聆听辅导员的宣讲,仔细阅读每一段文字介绍,认真地记录下自己的心得体会。

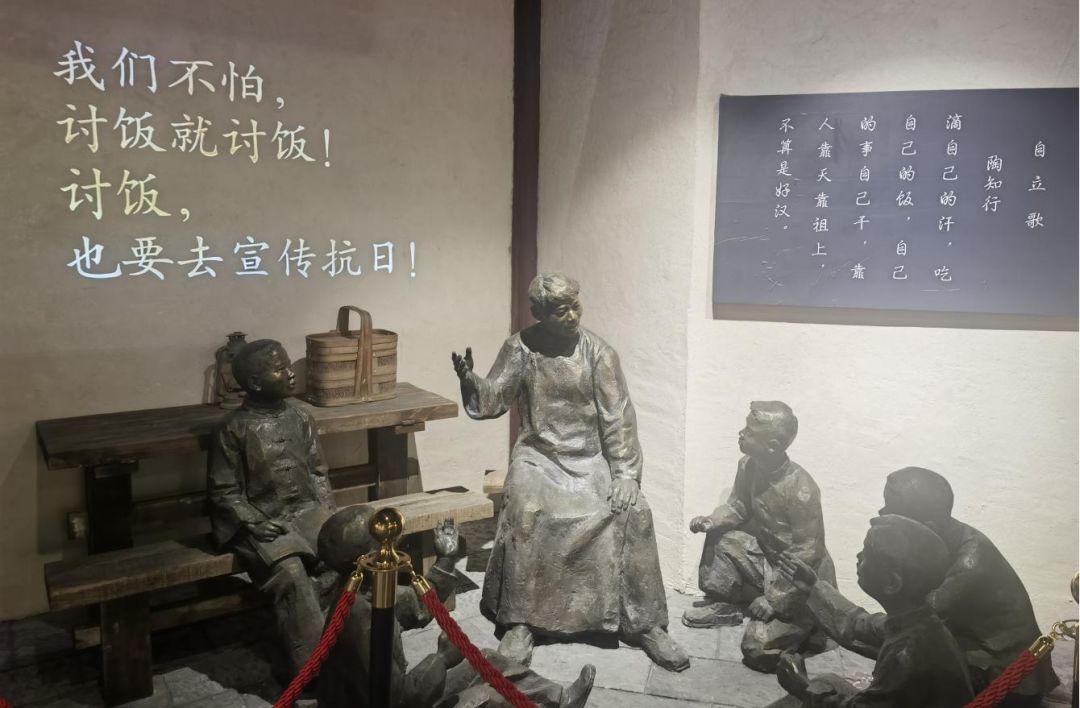

辅导员介绍:当陶行知得知汪达之的计划之后,表示大力支持,同时也在回信中表达了自己的担忧,害怕“在这危机四伏、灾荒遍地的特殊时期,把孩子带出去,恐安全难有保证。弄不好连饭也吃不上,甚至可能要讨饭”。当教员和学生们知道陶行知所提出的问题后,一时间陷入了沉思。此时汪达之开口说道:“我们的长途旅行,是为了实现‘生活即教育’主张,同时也是宣传抗日,困难不可怕,只是现在出去,恐怕真要讨饭过日子了!”

听到这里,队员们都昂着头,目光急切地望向辅导员,希望能知道当年的那批同龄人是如何回答的。

“讨饭就讨饭,我们不怕!”“讨饭也要去宣传抗日!”这些响亮的回答仿佛穿越了岁月,穿越了时空,传进了每一名队员的耳中。听到当年那批同龄人滚烫而纯真的回答时,队员们不禁也士气高昂了起来。

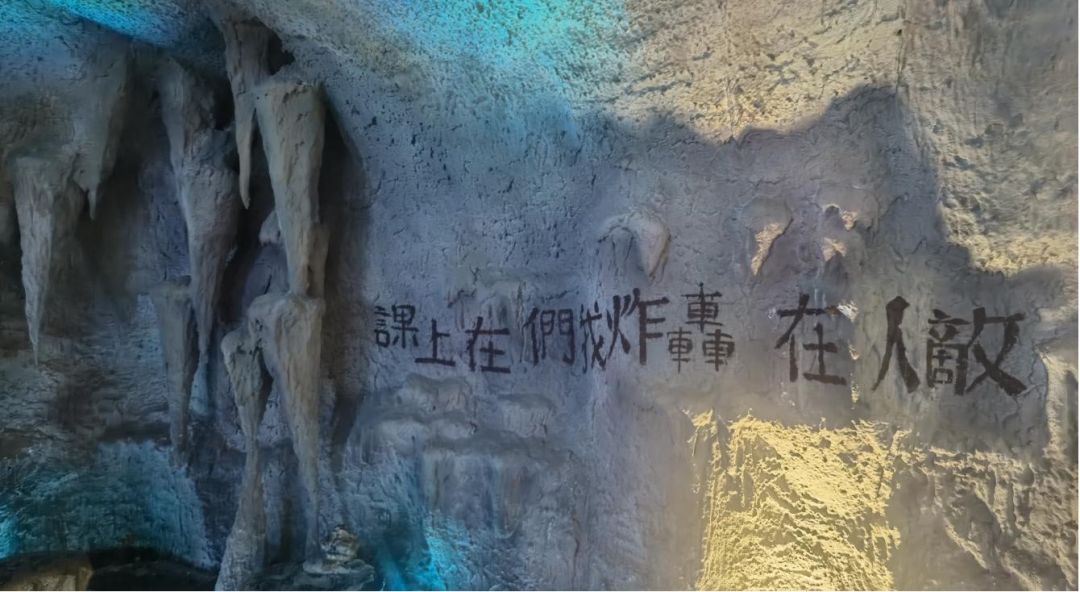

新安旅行团团员们活跃在炮火纷飞的前线。在上海,他们深入工厂、学校、码头,组织抗日救亡歌咏运动,还担任了鲁迅出殡时的挽歌队;在兰州,团员徐志贯、张牧等光荣加入中国共产党;在武汉,团员们不畏炮火,通过演讲、写标语、教唱抗日歌曲、组织火炬大游行等方式慰问伤兵,激励军民同仇敌忾,打击侵略者;在桂林,新安旅行团团员以天然溶洞为课堂,教孩子们读书写字,宣传抗日主张。

辅导员站在展览馆仿真的广西桂林岩洞前,指着崖壁上模糊却依旧有力的标语,转身向围在身边的队员们提问:“大家试着想象一下,当敌机的轰鸣声在头顶盘旋,炸弹落在不远处的街道上,这群和你们年纪相仿的‘小战士’,在岩洞里干什么?”

“在上课。”“在宣传抗日!”

“对,他们不只是在避难,他们在坚持宣传抗日。‘敌人在轰炸,我们在上课’。岩洞成为了天然的防空洞和临时课堂。新旅团员们不仅在此学习文化知识,更创造性地开设了识字班、表演班、唱歌班等多种形式的宣传教育,让难民的孩子受到鼓舞。一幅国难地图悬挂在岩壁上,成为爱国主义教育的生动教材。当空袭警报响起,这里便成了传播抗日思想的特殊课堂,孩子们琅琅的读书声与远处的轰炸声形成了震撼人心的对比。”

“新旅为什么在危难中还要在坚持上课?”

队员们沉思着说:“是不是因为他们觉得,就算有炸弹,也不能停下学习?”辅导员说:“说得对,但还有更重要的原因。他们知道,敌人能炸毁房屋,却炸不垮中国人的精神——教民众识字、读报,是让大家看清抗战的真相;教大家唱抗日歌曲,是让勇气在歌声里传递。就像这标语写的‘敌人的轰炸声便是我们上课的铃声’,这是一种拿生命守护希望的坚定。”

在淮阴淮安战役的史料展柜前,辅导员指着一张团员登云梯的黑白照片,又抛出问题:“你们看,这些爬上城墙的团员,手里没拿枪,却和战士们一起冲锋,他们靠什么‘战斗’?”

队员陈多琪盯着照片里团员挥舞的小旗,大声回答:“靠喊口号鼓劲!还有喊敌人投降!”“没错!当时15岁的团员张明,爬到城墙时鞋子都跑掉了,却还举着喇叭喊‘放下武器,我们优待俘虏’;还有团员们把写着‘抗战必胜’的传单折成纸飞机,扔到敌人的阵地里。他们用声音当武器,用信念当铠甲,这就是新安旅行团特有的‘战斗方式’。大家现在能明白,为什么说他们是‘少年先锋’了吗?”

队员们纷纷点头,眼神里多了几分敬佩。辅导员趁热打铁:“其实他们也会怕,但他们更怕国家没了、家乡没了。现在我们坐在教室里读书,背后是前辈们用热血换来的和平,我们要传承新旅的光荣精神传统——不管遇到什么困难,都要守住心里的光,为值得的事拼尽全力。”

一面旗帜,少年儿童运动的小先锋

“盐阜区三个旅,七旅、八旅、新安旅。”辅导员念起一句童谣,让队员群情激奋,又充满好奇。

辅导员告诉队员们,1941年皖南事变后,在周恩来的指示下,新安旅行团秘密转移到苏北抗日根据地。此时,刘少奇、陈毅交给新安旅行团一项光荣任务——在苏北率先组织10万儿童支援新四军。

辅导员指着展览馆里的一幅幅图片说,在陈毅、刘少奇的关怀下,新旅活跃在盐阜抗日根据地。他们老团员为骨干,发展了一批新团员,将新、老团员编成若干个工作组,深入到各县去开办儿童干部训练班。“新旅”走到哪里就工作到哪里,他们当“小先生”,开展扫盲活动;他们教唱抗日歌曲,进行抗日宣传;他们演出小舞剧、皮影戏和扭秧歌;他们慰问新四军的抗属烈属,动员和组织群众反“扫荡”;他们把儿童组织起来配合民兵站岗放哨,送情报、捉汉好;他们还和老百姓一起参加夏收、秋收和支前工作……苏北根据地的各县、区、乡,到处都有新旅团员活动的身影,“新旅”成为根据地内一支十分活跃的力量。在“新旅”努力下,到1944年底,盐阜区村村都建立了儿童团,儿童团员达18万人,超额完成了新四军交给他们的组织10万儿童团员的任务。

“亲爱的小朋友!抗战胜利的日子已经不远了……希望你们和全盐阜区的小朋友努力学习,做新中国的主人!”这份落款为“新四军第三师苏北军区全体指战员”的回信,刊发于1944年3月1日第28期的《儿童生活》杂志,吸引了队员们的目光。

辅导员讲解道,为了更好地宣传抗日,“新旅”创办了《儿童生活》杂志。由16岁的范政任主编,14岁的王德威担任美术编辑,开设的“每月大事”“儿童园地”“科学世界”“小小通讯员”等栏目深受欢迎。《儿童生活》用儿童们喜闻乐见的形式开展抗日宣传和动员,如王德威创作的木刻连环画《日本强盗侵略中国图》就相当吸睛:画面中,日本侵略者头两年耀武扬威,第三、四年姿态渐渐萎靡,最终沦为一具骷髅。

辅导员感慨地告诉队员们,办报没有固定场所,“新旅”团员们背着全部工具,有时在农村草垛旁,有时在河心小船上开展编辑工作。遇到敌人轰炸,印刷厂也得不停转移,有时步行十几公里赶到地方,印刷厂又挪了窝,只能继续奔波。在艰苦的条件下,新安旅行团的小团员们自己动手撰稿编辑、设计制版,并到新四军军部印刷厂请教印刷流程及相关技术。《儿童生活》利用报纸刊物,宣传党的主张,号召广大儿童及民众团结一致、积极抗日,不仅丰富了孩子们的文化学习生活,为农村扫盲活动起到积极作用,更为苏北盐阜地区开展抗日宣传活动作出卓越贡献。此后,新安旅行团又陆续创办了《华中少年》《苏中少年》《少年画报》等报刊。

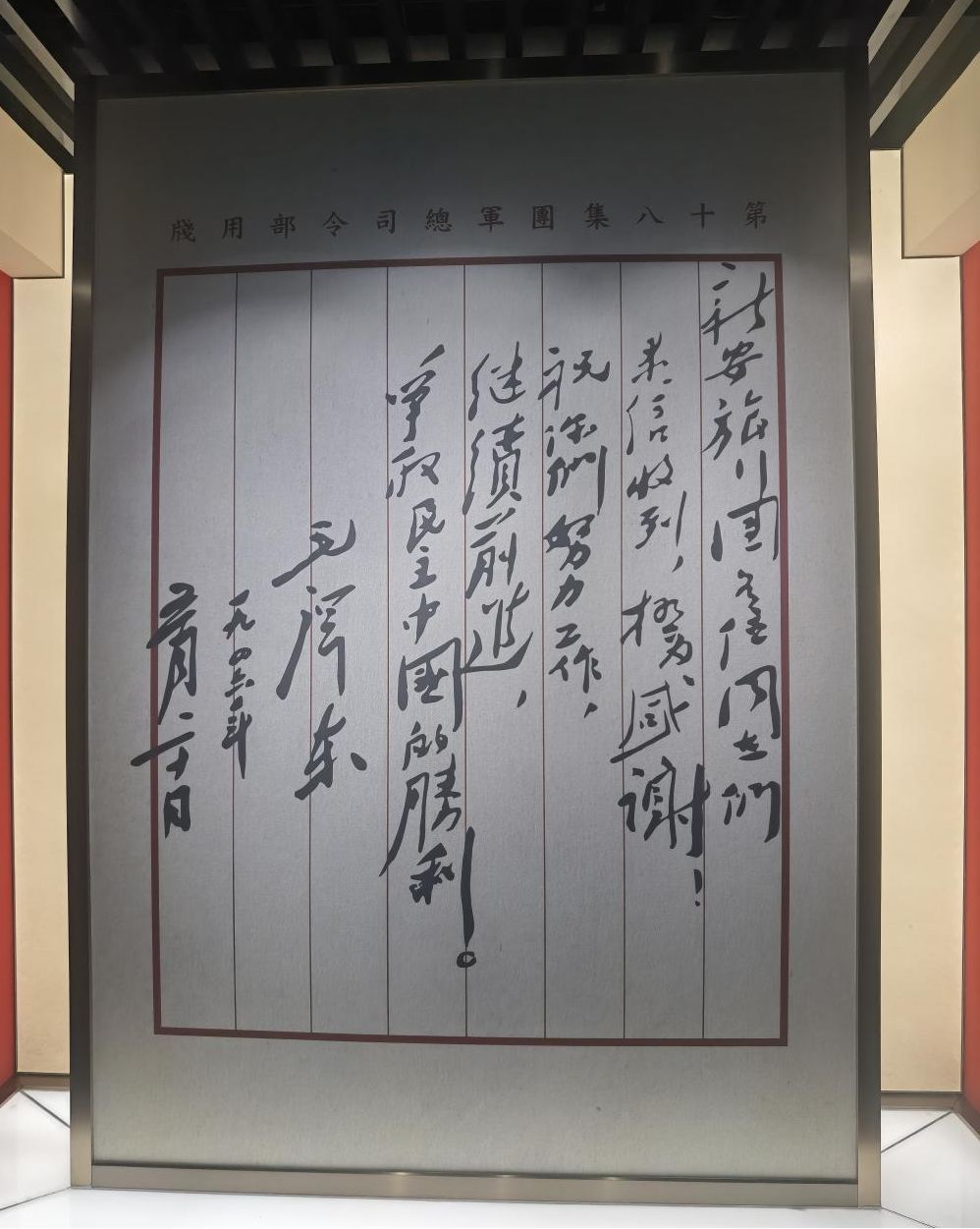

抗战胜利后,新安旅行团给毛主席写信,汇报工作和学习情况,表达在党的领导下坚持革命斗争的决心和信心。1946年5月20日,毛主席亲笔给“新旅”复信:“新安旅行团全体同志:来信收到,极为感谢!祝你们努力工作,继续前进,争取民主中国的胜利。”队员们看着毛主席的复信,心中充满激动。

生活之树常青,新旅硕果累累

风云十七年,新安旅行团驰骋江淮,转战淞沪,奔赴绥远前线,远达塞外荒原,行程五万余里,积极宣传抗战。生活的教育让他们深深懂得:苦难在民众中,热血在民众中,力量在民众中,希望也在民众中。

“新安旅行团的团员们不仅有着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,有着百折不挠、坚韧不拔的必胜信念,更有着克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的决心!”

通过新安旅行团历史纪念馆内陈列的资料,队员们了解到新安旅行团在没有校舍、没有教材、没有教师的情况下,创造了独特的“小先生制”和“民主生活会”方式,培养出一大批横跨政治、军事、科技、文艺等众多领域的杰出人才。在战火纷飞的年代,他们为抗日战争、解放战争奉献了青春年华和聪明才智。在五星红旗高高飘扬的大地上,当年的那群孩子都成长为建设新中国的生力军。

王德威,新安旅行团的天才小画家,后担任浙江美术学院副院长;

钱凌白,后来留苏归来在边远的荒岛投入核潜艇总体方案设计工作,年近花甲时又担任了国防科委核潜艇总体设计室主任之职;

王德乾,仅念过四年小学,通过刻苦学习考进华北大学工学院,后来成为我国第一颗人造卫星瞄准具的设计者……

一个个光荣的名字,一位位英雄模范人物,一段段令人热血沸腾的人生经历。爱国的种子在队员们的心中播撒、萌芽。他们立下誓言,以新安旅行团的英雄模范人物为榜样,传承抗战精神和新旅精神,培养爱国情怀,树立必胜信念,努力学习,长大后为实现中华民族伟大复兴而奋斗!

参观即将结束,队员们再次来到习近平总书记给新安小学少先队员的回信的展板前,高声朗读总书记的重要回信,认真体会其中的深意。队员们纷纷表示,牢记总书记的教导,学习新旅,学习英雄模范人物,从小坚定听党话、跟党走的决心,刻苦学习,树立理想,砥砺品格,增长本领,努力实现德智体美劳全面发展,做新旅新传人,做强国建设、民族复兴的新时代好少年!

寻访心语

当年,新安旅行团的团员们年龄都不大,但是他们不畏惧艰难困苦,走遍大半个中国宣传抗日。他们是我心中永远的英雄。(队员:陈多琪)

我觉得新安旅行团每一位成员都特别勇敢,很有担当,他们不畏强暴,冒着枪林弹雨宣传抗日,是我们所有人学习的榜样。我们为家乡有这样一群“小好汉”而感到自豪!(队员:牛向北)

我会牢记习爷爷的嘱托,以英雄模范人物为榜样,热爱祖国,传承红色基因,做新时代的先锋,长大为建设伟大祖国贡献自己的力量(队员:何婉瑜)

辅导员简介

辅导员:马小乐,中共预备党员,淮安市新区实验小学大队辅导员,江苏省少先队谢婵名辅导员工作室成员,淮安市优秀少先队辅导员,曾获淮安市辅导员技能大赛特等奖,所带集体曾获“江苏省优秀少先队集体”。

指导者:谢婵,中共党员,全国优秀少先队辅导员,江苏省十佳少先队辅导员、江苏省少先队名辅导员工作室领衔人,淮安经济技术开发区少先队总辅导员,所带集体获“全国优秀少先队集体”

作者: 编辑:郭超